2022年秋の三冊と不動の三冊

【2022年秋の三冊】

この秋読んだ本の中で特に心に残った三冊は『ふるさとのイエス』『ポリティカル・コレクトネスからどこへ』『死といのちのメタファ』です。それぞれ響いた部分(たくさんあったのですが一か所だけ)を引用します。

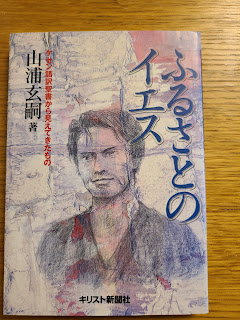

■山浦玄嗣『ふるさとのイエス』キリスト新聞社

……「天の国」ではない。「神さまのお取り仕切り」だ。これが「へー・バシレイア・トーン・ウラノーン」の最も納得のいく意味だと私は思った。……人の世は常に支配する者と支配される者との相克である。だが、それはもうおしまいだと、イエスは言う。神さまが人間をお創りになったのは、そんな悲惨な状態に人間を置くためではなかった。さあ、気持ちを切り替えようではないか。これからは神さまが直接お前たちを取り仕切ってくださるのだ。神様のお取り仕切りに身をゆだねよう。人間の救いはそこにある。(「天国」45頁)

■清水晶子、ハン・トンヒョン、飯野由里子『ポリティカル・コレクトネスからどこへ』有斐閣

実は、個人化がまずいと言うのはマジョリティ側の「良心的」な反応にも当てはまることがあると思っていて。私は「原罪系」って呼んでいるんですけど、「自分はマジョリティで、特権を享受していきました、ごめんなさい」みたいな発想から始まると言うか。一見すると悪いことではなさそうなのですが、でもそのパターンの場合、自分自身の原罪(original sin)をはらすことが、ポイントというか優先事項になりかねない。……でもマイノリティ側としては別に「ごめんなさい」と言ってほしいわけじゃないし、個人に謝罪されても意味がない。「いまこの構造があるけれども、どうしましょうか」という方向で話を進めたいのに個人的な「ごめんなさい」「申し訳ない」に付き合わされる。……(「第3章 マジョリティ性質をどのように考えられるか」166-167頁)

■浅野淳博『死と命のメタファ キリスト教贖罪論とその批判への聖書学的応答』新教出版社

自分の時間や能量や財産を用いて他者の幸せのために仕えることを、誰も悪として批判しないでしょう。まさにこれこそがイエスの行った事であり、パウロを含めた原始教会やその後の初期協会が推奨した事であり、現代を生きる教会が響こころみていることです。一方で私たちは、このような信仰の営みを示す表現が時として悪用され、弱者を抑圧し搾取するレトリックとして用いられることを知っています。したがって私たちは、そのような誤用や悪用に耐えうる仕方でイエスの死の意義を語る方法を伸長し模索します。同時に私たちには、善意を曲解し悪用して暴力の手段とする性向が私たちの肉のうちにあることを重く受けとめて、この罪という問題に対して福音がいかなる答えを持っているかを言語化し、その福音を体現することが求められています。(「エピローグ 畑を耕す」262頁)

【不動の三冊】

私の信仰・神学、人との関わり方の基礎を作っているのは『神の痛みの神学』『物語る教会の神学』『傷ついた物語の語り手』の三冊です。(北森嘉蔵の『聖書と西洋思想史』も入れたかったけど我慢…)

■北森嘉蔵『神の痛みの神学』教文館

痛みの倫理は神の痛みによってのみ実現可能となる。痛みの中にある隣人に対して我々が自己の痛みと同じ切実さをもって愛を注ぎ得るのは、その隣人と我々自身とをともに含めて神の痛みの中に措定するときである。すなわち「キリストにおける一つの体」(エペソ書3・6参照)となる時である。隣人に対する我々の愛は、神がその隣人を愛してい給う愛に我々が従い歩むときに始めて(原文ママ)、真実なるものとなるのである。(「七、神の痛みと倫理」113頁)

■芳賀力『物語る教会の神学』教文館

物語る教会はこの地上に一つの民を造り出す。それは聖書の物語によって生きる民である。聖書の民は聖書によって生きる。それは神の大いなる物語の担い手として生きるということである。聖書の民はしかし―イスラエルも教会もー異なった物語を持つ様々な民の中に住んでいる。いや自分もかつてはそのような民の一員だったのである。ディアスポラ(離散の民)の状況、それが、ただ聖書にのい自分の存在の故郷(アイデンティティー)を見出す聖書の民の状況である。(「第4章 聖書の民と大いなる物語」281頁)

■アーサー・W・フランク『傷ついた物語の語り手』ゆみる出版

病者、そしてすべての苦しむ者は、同時に癒す者となりうる。傷を負っているということが、彼らの物語の潜在的な力の源となる。その物語を通して、病者は自分たちとその聴き手との間に共感的な紐帯を作りだす。その紐帯は物語が語り直されるたびに広がっていく。その時点で、聴く者は他者に語る者となり、共有された経験の輪が広がる。物語には癒す力が備わっているのであるから、傷ついた癒し手と傷ついた物語の語り手とは別々のものではなく、同一人物の異なる側面なのである。(「前言」4頁)

【前の記事】