発達障害と信仰①生きづらさを抱えて生きる【限定記事】

ちょうど、からだが一つでも、多くの部分があり、からだの部分が多くても、一つのからだであるように、キリストもそれと同様です。……もし、からだ全体が目で合ったら、どこで聞くのでしょうか。もし、からだ全体が耳であったら、どこでにおいを嗅ぐのでしょうか。しかし実際、神はみこころにしたがって、からだの中にそれぞれの部分を備えてくださいました。……一つの部分が苦しめば、すべての部分がともに苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分がともに喜ぶのです。あなたがたはキリストのからだであって、一人ひとりはその部分です。

最近「僕の大好きな妻!」というドラマを観ています。僕の大好きな妻! - フジテレビ (fujitv.co.jp)

発達障害の描かれ方については賛否両論あるようですが、個人的には「あるある」がとてもよく描かれているなと思って観ています。

そして、とてもよく描かれているので、ドラマを観る時はフィクションの世界に浸って楽しみたい、というタイプの私には少々きつく、心と体に余裕がある時にだけ観ようと思っています。

コリント人への手紙第一12:12-27

発達障害の描かれ方については賛否両論あるようですが、個人的には「あるある」がとてもよく描かれているなと思って観ています。

そして、とてもよく描かれているので、ドラマを観る時はフィクションの世界に浸って楽しみたい、というタイプの私には少々きつく、心と体に余裕がある時にだけ観ようと思っています。

ここから先は、夫の許可をとって私たち夫婦のとても個人的なことについて書いていこうと思います。

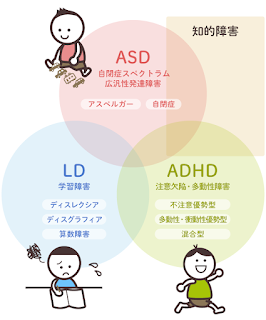

私の夫は発達障害です。発達障害と一言で言ってもいろいろなタイプがありますが、夫はLD(学習障害)がなく、ADHD(注意欠陥多動性障害)の特性の強いタイプです。もしかして…と疑い始めたのが結婚して2年目、診断されたのは3年目でした。

夫が診断され、薬を飲み始めるようになるまで、そして私自身が発達障害当事者の身近にいる人が発症するカサンドラ症候群になるまで、発達障害については殆ど何も知りませんでした。(職業柄、知ってなければいけないことなのですが…)

発達障害には自閉症スペクトラム(ASD)・注意欠陥多動性障害(ADHD)・学習障害(LD)の3種類がありますが、綺麗に3種類に分けられるわけではなく、これらのいくつかの傾向がみられる場合もあります。

発達障害とは生まれつきの脳の障害です。「性格」とか「気の持ちよう」とかいった曖昧なものではありません。脳の神経伝達物質に問題があるため、薬である程度コントロールできますが、「治る」ということは有り得ません。(「治る」のであれば、それは発達障害ではなかった、ということになります)

※発達障害、特に大人のADHDについてはこちらのブログが参考になるので是非読んでみてください。グレーゾーンなわたしたち (hatenablog.com)ブログを書いているはっさくさんとはSNS上で知り合い、仲良くさせてもらっています。カサンドラ症候群は発達障害である配偶者(あるいはその他の親しい関係の人)とのミスコミュニケーションによって起こるので、悩みを分かち合える仲間と出会うと改善します。

私は、障害とは社会がある個人やある集団に与えた生きづらさのことだと思っています。

目が見えないことは「障害」とされています。目が見えないことで社会で「生きづらさ」を抱えるからです。でも、世界中のすべての人が見えなかったらどうでしょうか。社会は「目が見えない」ということを前提につくられるので、目が見えない人が何の不自由も感じない社会になるはずです。耳が聞こえない、歩けない、といったことも同様です。社会が「目が見える」ことを前提につくられているから、目が見えない人が「障害者」とされるのだと私は思っています。

目が見えないことは「障害」とされています。目が見えないことで社会で「生きづらさ」を抱えるからです。でも、世界中のすべての人が見えなかったらどうでしょうか。社会は「目が見えない」ということを前提につくられるので、目が見えない人が何の不自由も感じない社会になるはずです。耳が聞こえない、歩けない、といったことも同様です。社会が「目が見える」ことを前提につくられているから、目が見えない人が「障害者」とされるのだと私は思っています。

夫は発達障害ですが、彼の「生きづらさ」は、発達障害でないことを前提につくられた社会によって与えられたものだと思っています。

発達障害の「生きづらさ」は様々ですが、そのひとつに集中力のコントロールができないというものがあります。

たとえば誰かと人混みにいる時、発達障害がない人は相手との会話に集中することができます。夫にはそれができません。すべての会話や音を拾い、視界に入るすべてを刺激として受け取ってしまいます。これもADHDの特性の一つで、集中力をコントロールして情報を取捨選択できないため、普通の人より疲れやすいという特徴があります。そのため、人込みではイヤホンをつけ、耳から入る刺激を減らしています。

一方、過集中という症状もあります。何か一つのことに熱中するあまり、他のことに気づかなくなってしまう、という症状です。意図してこの状態に入ることができたら大きな強みになりますが、この状態に入ることを自分でコントロールはできないので、意図せず「過集中」状態に入ってしまうので、飲食や睡眠を忘れてしまって力尽きてしまうこともあります。夫の話ではありませんが、ゲーム中に過集中状態になりエコノミー症候群になってしまった人もいるようです。

たとえば誰かと人混みにいる時、発達障害がない人は相手との会話に集中することができます。夫にはそれができません。すべての会話や音を拾い、視界に入るすべてを刺激として受け取ってしまいます。これもADHDの特性の一つで、集中力をコントロールして情報を取捨選択できないため、普通の人より疲れやすいという特徴があります。そのため、人込みではイヤホンをつけ、耳から入る刺激を減らしています。

一方、過集中という症状もあります。何か一つのことに熱中するあまり、他のことに気づかなくなってしまう、という症状です。意図してこの状態に入ることができたら大きな強みになりますが、この状態に入ることを自分でコントロールはできないので、意図せず「過集中」状態に入ってしまうので、飲食や睡眠を忘れてしまって力尽きてしまうこともあります。夫の話ではありませんが、ゲーム中に過集中状態になりエコノミー症候群になってしまった人もいるようです。

そして、何かが気にかかるとそれを意識の外に置くことが難しくなってしまうということもあります。

こういった症状は、自力で集中力をコントロールすることができることが前提になってつくられた社会では生きづらさを抱えて生きることになります。

こういった症状は、自力で集中力をコントロールすることができることが前提になってつくられた社会では生きづらさを抱えて生きることになります。

ですが、集中力のコントロールができないということは大きな生きづらさですが、彼の魅力だとも思っています。

夫の魅力は、困っている人に気づきやすいところです。一緒に外出していても、教会や神学校で過ごしていても、彼はすぐに困っている人に気づきます。そして、困っている人に気づいたら「誰かが助けるだろう」とか、「今は声をかけるべきタイミングではない」などの判断をせずに、体が「助ける」という方向に動いてしまいます。時にそれは集団の和を乱すことにもなるのですが、彼にとっては集団の和を乱すことよりも「困っている人がいる」「困っている人は助けなければいけない」ということの方が重要なので、助けることを最優先します。

そういう彼の姿を見、そして自分の姿を見ると、傷ついて倒れている旅人を助けたサマリア人と、ルール(清浄規定)や常識に縛られて旅人を助けなかった祭司やレビ人のようだなと思わされます。

夫や、たくさんの「発達障害」と呼ばれる特性を持つ人たちはこの社会で生きづらさを抱えています。教会も例外ではありません。「どなたでもお越しください」という言葉を掲げていても、実際には「どなたでも」心地良く過ごせるわけでありません。

けれども、生きづらさを抱えているということがその人の価値を下げてしまうということではありません。弱いところも尊敬できるところも持ち合わせた尊い存在であり、その人たちから学ぶことは沢山あるはずです。

同じからだの一部分として、互いに尊敬し合い、時に互いに補い合い、支え合いながら生きていきたいと思っています。

同じからだの一部分として、互いに尊敬し合い、時に互いに補い合い、支え合いながら生きていきたいと思っています。

私はあまりキリスト教界で発達障害について語られるのを聞いたことがありません。(あまり、です。まったくないわけではありませんが)発達障害は必ずしも一目見てわかるような障害ではないため、実は人に言えずに苦しんでいる当事者の方や当事者家族の方が沢山いるのではないかなと思っています。

私は専門家でも何でもありませんが、一人の発達障害当事者と日々格闘しながら生きています。そういう者として、もしよろしければ皆さんのお話をうかがえたら、そしてともに尊敬し合い、補い合い、支え合いながら生きていけたら嬉しいなと思っています。

また、専門家ではありませんので間違ったことを言っているかもしれません。もし違うと感じられたところがあったら教えていただけると嬉しいです。

私は専門家でも何でもありませんが、一人の発達障害当事者と日々格闘しながら生きています。そういう者として、もしよろしければ皆さんのお話をうかがえたら、そしてともに尊敬し合い、補い合い、支え合いながら生きていけたら嬉しいなと思っています。

また、専門家ではありませんので間違ったことを言っているかもしれません。もし違うと感じられたところがあったら教えていただけると嬉しいです。

夫と歩んできて、たくさんのことに気づきました。

発達障害と一言で言ってもその特性は様々なので夫はあくまでも一つのケースに過ぎませんが、発達障害を持つ夫と歩んできて教えられたことについてこれからも書いていこうと思います。

次回は7月8日、「発達障害と教会」について書いてみようと思います。

発達障害と一言で言ってもその特性は様々なので夫はあくまでも一つのケースに過ぎませんが、発達障害を持つ夫と歩んできて教えられたことについてこれからも書いていこうと思います。

次回は7月8日、「発達障害と教会」について書いてみようと思います。

【前の記事】

教会のイメージ (amazingscale.blogspot.com)

【次の記事】

発達障害と信仰②発達障害当事者と生きる教会 (amazingscale.blogspot.com)

【はじめにお読みください】